19 (7) июля 1893 года, родился главный поэт Советского Союза

Кровь Маяковского течет по жилам нашей культуры, нравится это кому-то или нет. Мы говорим его языком, пусть даже не подозревая об этом. Его держат за своего панки, любят анархисты, чтят коммунисты… Даже тот, кто его ругает, вначале обязательно признаётся в любви к нему.

Мой Маяковский

В отрочестве я любила его стихи, особенно такие: «Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный: «Будьте добры, причешите мне уши»». Или: «А с неба смотрела какая-то дрянь, величественно, как Лев Толстой» — восхищала подробность, которую Шкловский отметил как сугубо маяковскую — «Лев Толстой», нарочито нарушающий ритм. И еще вот это, так напугавшее (в исполнении артистки Газовской) Ленина: «Наш бог – бег, сердце – наш барабан».

Мне нравился Маяковский сам по себе, красивый, остроумный, независимый. Я собирала всё о нём: бодрую книжку «Маяковский – сам» Кассиля и скучнейшую монографию Перцова, воспоминания современников, газетные публикации… За всем этим объёмом информации я как-то не сразу уяснила, кто такие Осип и Лиля Брики. Я была уверена, что они — брат и сестра… А когда узнала наконец, что это муж и жена, то очень огорчилась . (И это было не последнее моё огорчение.)

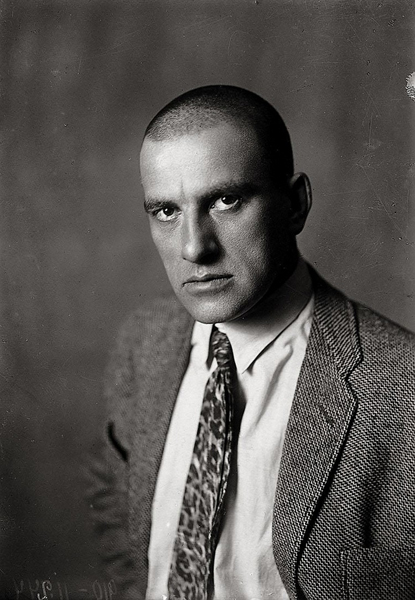

На книжной полке у меня стояла фотография Маяковского 1929 года – коротко стриженый, в пиджаке и галстуке, невесёлый (он почти на всех на фотографиях невесёлый). Фотографию поэта я потом видела только ещё в одном доме – у Карла Кантора, философа (потом он напишет книгу о Маяковском «Тринадцатый апостол»).

На форзаце томика «Избранного» я с благоговением выводила строфу, не входившую в публикации, но рефреном звучащую в спектакле Театра на Таганке «Послушайте!»:

Я хочу быть понят моей страной,

а не буду понят, —

что ж,

по стране родной

пройду стороной,

как проходит косой дождь…

Строфу эту он (с подачи Осипа Брика) «выдрал» из стихотворения «Домой!» (1925) и объяснил: «из-за романсовой чувствительности». Но на самом деле – как нелояльную по отношению к социалистическому отечеству.

Меж тем «романсовая чувствительность» придавала его грохочущему стиху особую — надрывную — притягательность. Он знал об этом и удачно пользовался этим. Вставлял, например, в поэму «Про это» (1923) стихотворение, так и названное – «Романс», о юном самоубийце:

Мальчик шел, в закат глаза уставя.

Был закат непревзойдимо желт.

Даже снег желтел к Тверской заставе.

Ничего не видя, мальчик шел.

Вообще особо притягательным было то, что резко выламывалось из официально канонизированного «агитатора, горлана, главаря». Странный и завораживающий рефрен трагедии «Владимир Маяковский»(1913 ): «Идите и гладьте —/гладьте сухих и черных кошек!» Или из неоконченного: «море уходит вспять / море уходит спать».

Большевики и Ницше

Подростком он связался с большевиками, вступил – в 15 лет! – в РСДРП(б). Трижды был арестован. Во время последней отсидки (11 месяцев в Бутырке) начал писать стихи. По выходе тетрадочку отобрали, чему он был даже рад. («А то б ещё напечатал!» — «Я сам», 1928 ). Однако отсчет поэтической работы вёл с того года в Бутырке. Из партии он скоро вышел (и больше не вступал).

Несмотря на дружбу с большевиками и посещение марксистских кружков, в бурной футуристической юности Маяковского следов чтения Маркса, Ленина и т.п. не видно. Зато видны следы Ницше и переклички, а то и спор с ним.

Под Ницше чистили себя многие поэты Серебряного века. Но чтобы соответствовать Ницше, надо было орать, рвать на груди рубашку, кататься в истерике и т.п. Это великолепно получалось у Маяковского. Надо было воспринимать себя, как Ницше, который называл главки в «Ecce homo» так: «Почему я так мудр», «Почему я так умен», «Почему я пишу такие хорошие книги». Маяковский (его лирический герой) тоже в восторге от себя самого,«златоустейшего». «Как же себя мне не петь, если весь я — сплошная невидаль..»(«Человек», 1918)

Всё, что происходит с ним, самое важное и интересное: «Я знаю —/гвоздь у меня в сапоге/ кошмарней, чем фантазия у Гете!». Он переоценивает все ценности:

Славьте меня!

Я великим не чета.

Я над всем, что сделано,

ставлю «nihil».

И вдруг — неожиданно и трогательно! — оговаривается: «мельчайшая пылинка живого/ ценнее всего, что я сделаю и сделал!».

О Маяковском напоминают первые же строки «Заратустры»: «и в одно утро поднялся он с зарёю, стал перед солнцем и так говорил к нему: “Великое светило!…“» Ср.: «Кричу кирпичу,/ слов исступленных вонзаю кинжал/в неба распухшего мякоть: / «Солнце! /Отец мой!/ Сжалься хоть ты и не мучай!…» («Несколько слов обо мне самом», 1913. Здесь же одиозное: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Мне как-то попалась статья, автор которой доказывал, что речь идет об одном из способов предохранения от беременности — т.н. прерывании. И лирический герой просто смотрит на извергнутое им семя). С Солнцем поэт будет запросто беседовать и после Революции («Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 1920).

Маяковский меряет себя словами Заратустры: «И всё-таки я самый богатый и самый завидуемый — я самый одинокий!». И в его поэме «Облако в штанах» (1915) «проповедует, мечась и стеня,/ сегодняшнего дня крикогубый/ Заратустра».

Как Заратустра, Маяковский несет благую весть о приходе нового (сверх-) человека: «И он,/ свободный,/ ору о ком я,/человек — придет он,/ верьте мне,/ верьте!» («Война и мир»,1915 — 1916). Потом он увидит этого нового (сверх-)человека в Ленине.

Как Заратустра, он воспевает тело, здоровье и то, что называют «животными инстинктами». Получается смешно:

А сами сквозь город, иссохший как Онания,

с толпой фонарей желтолицых, как скопцы,

голодным самкам накормим желания,

поросшие шерстью красавцы-самцы!

(«Гимн здоровью», 1915)

Война и Бог

В октябре 1914-го Маяковский, как некогда Ницше, стал записываться добровольцем на фронт, но ему было отказано по причине политической неблагонадежности – по крайней мере, так он пишет в автобиографии «Я сам» (1928 ). О войне он вначале говорил с восторгом, похожим на тот, который испытывал Ницше («Будетляне», 1914). А потом — с ужасом. И споря с декларировавшим презрение к лишним людям Ницше: «Слышите!/ Каждый,/ ненужный даже,/ должен жить;/ нельзя,/ нельзя ж его/ в могилы траншей и блиндажей/ вкопать заживо -/ убийцы!» («Война и мир», 1915-1916).

С Богом Маяковский бодается с той же страстью, что и Ницше. Но он не кричит, что Бог умер. И в этом смысле Маяковский последовательнее Ницше — потому что если Он умер, то чего так дёргаться по поводу христианства, морали и т.п.?

Поэт весело кощунствует, предлагая Богу устроить «карусель» – с вином и девочками. Наскакивает на Него, как пит-бультерьер: «Я думал Ты всесильный Божище./ А Ты недоучка крохотный божик …». Угрожает: «Я тебя пропахшего ладаном, раскрою…». Представляет Его как своего читателя-поклонника:

И Бог заплачет над моей книжкой

Не стихи, а судороги слипшиеся комом

И побежит по небу с нею под мышкой

И задыхаясь будет читать своим знакомым.

(«А всё-таки», 1914)

Атеист не может так обращаться с Богом (к Богу). Маяковский знает: Бог есть, и метит на Его место. «Орите в ружья!/ В пушки басите!/ Мы сами себе и Христос и Спаситель!», — кричит хор нечистых в «Мистерии-Буфф» (1918-1921).

Маяковский видит себя на Голгофах аудиторий, кричащих: «Распни,/ распни его!». Ощущает себя «голгофником оплеванным», которому «предпочитают Варраву». Он даже старается быть, как Иисус, кротким: «Но мне —/ люди,/ и те, что обидели —/ вы мне всего дороже и ближе».

Поэма «Человек» — травестия Нового Завета, как и «Заратустра» Ницше. Но если Ницше на место Иисуса Христа ставит Заратустру (хотя и сам занять его был не прочь, не случайно же в конце сознательной жизни он подписывался «Распятый»), то Маяковский – самого себя. Главки: «Рождество Маяковского», «Жизнь Маяковского», «Страсти Маяковского», «Вознесение Маяковского». Вернувшийся оттуда поэт спрашивает у прохожего: «Это улица Жуковского?» Прохожий отвечает: «Она — Маяковского тысячи лет:/он здесь застрелился у двери любимой»… Так он накликал свою судьбу.

Весёлое кощунство, жёлтая кофта, дикие выверты… На эстраде Политехнического музея вождь футуристов объявляет: «Позвольте представиться: Владимир Владимирович Маяковский, — сифилитик!» ( свидетельствует Ходасевич). Публика была в шоке.

Хулиганский коммунизм

Пострашнее, чем культурный шок, окажется Революция, которую он, как и многие другие, зовёт. И, в отличие от многих, чует её скорый приход:

Где глаз людей обрывается куцый,

Главой голодных орд

В терновом венце революций

Грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча…

И грянула – чуть подправив пророчество поэта – Февральская революция 1917 года. Маяковский пришел в восторг:

днесь

небывалой сбывается былью

социалистов великая ересь!

Это было политически ошибочно — большевики считали Февральскую революцию буржуазно-демократической, — но зато эмоционально высоко!

На митинге в Михайловском театре 12 марта 1917 года Маяковский выступал от имени левых – революционных – художников за независимость искусства от государства: «Наше дело — искусство — должно отмежевать в будущем государстве право на свободное определение всех деятелей искусства…»

А тут и «Октябрь прогремел,/ карающий, / судный» — и Маяковский вместе с другими футуристами повернул на сто градусов – в сторону государства. В 1918 году футуристы, в том числе Осип Брик и Маяковский, заняли посты в Народном комиссариате просвещения РСФСР – Наркомпросе. В газете «Искусство коммуны» Николай Пунин объявлял: «Футуризм — государственное искусство» и требовал «диктатуры футуристического вкуса».

Стремление лечь под государство (под диктатуру пролетариата) и стать его глашатаем органично сопрягалось у Маяковского с воспеванием насилия и жестокости:

Пули, погуще!

По оробелым!

В гущу бегущим

грянь, парабеллум!

«150 000 000» (1921)

Но Революция и значила насилие и жестокость. Просто в стихах Маяковского вся эта красочная уголовщина проявлялась ярче и четче, чем у других. Как и всё остальное. Конечно, для того, чтобы так это выражать, нужно было истово любить Революцию. Маяковский — любил.

Самым впечатляющим его произведением после Революции была, конечно, поэма «150 000 000»(1921) — грандиозная и устрашающая. Если целью поэта было напугать Революцией и советской властью, то эта цель была достигнута. Со страниц поэмы на читателя прёт, как гигантский таран, 150 миллионов существ, вызывающих ужас. «Мы спустились с гор,/мы из леса сползлись,/от полей, годами глоданных./ Мы пришли,/миллионы,/миллионы скотов,/одичавших,/тупых,/ голодных».

Существа вместе с поэтом угрожают: «Мы/тебя доконаем,/ мир-романтик!/ Вместо вер -/ в душе/ электричество, пар./ Вместо нищих — / всех миров богатство прикарманьте!/ Стар — убивать./ На пепельницы черепа!». Что, впрочем, принципиально не отличается от дореволюционного: «Чтоб флаги трепались в горячке пальбы, / как у каждого порядочного праздника -/ выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников…»(«Облако в штанах»).

В поэме, помимо 150 миллионов, действует президент США Вудро Вильсон, который почему-то живет в Чикаго, в шикарном отеле (отель описан до мельчайших подробностей). Сюда, на битву с Вильсоном, прибывает простой русский Иван. Вильсон наносит безоружному Ивану удар саблей, и из раны лезут уже тьмы: «Люди, дома, /броненосцы,/ лошади/ в прорез пролезают узкий./ С пением лезут» (ср. со «Скифами» Блока: «Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами!»).

Довольно остроумное и точное определение поэме «150 000 000» дал Ленин: «Это особый вид коммунизма. Это хулиганский коммунизм». В сущности, то же можно сказать и о других революционных сочинениях Маяковского.

Левый фронт искусств

В 1922 году футуристы объединились в ЛЕФ. Эти «левые большевики искусства» придумывали забавные теории. «Искусство=строение жизни» («Надо жизнь сначала переделать, переделав — можно воспевать»); вместо творцов — работники искусства, получающие «социальный заказ»; вместо художественных средств — «пример, агитация, пропаганда»; вместо «литературы вымысла» «литература факта»; искусство как «делание вещи», без всяких там озарений и внезапностей. В статье «Как делать стихи» Маяковский рассказывал о создании стихотворения «Сергею Есенину» (1926) как о поэтапном производственном процессе. Довольно убедительно.

Теории лефовцев были остроумны, но с практикой совпадали мало. Так, в первом номере журнала «Леф» была помещена поэма «Про это» (1923). Поэт там то превращается в рыдающего медведя- коммуниста, то возносится на вершину горы Машук, а снизу в него стреляют – из разнообразных орудий – обыватели («Лишь на Кремле/ поэтовы клочья/ сияли по ветру красным флажком»). То вдруг признаётся в непролетарском происхождении:«Столбовой отец мой/ дворянин,/ кожа на моих руках тонка». А то просит большелобого тихого химика ХХХ века воскресить его и устроить на работу в зверинец… В общем, поэма гениальная, но тёмная, запутанная, сложная для восприятия. И не понятно за что агитирующая.

Лефовцы объявили о готовности «с радостью растворить маленькое “мы” искусства в огромном “мы” коммунизма». И Маяковский, когда-то отъявленный индивидуалист, назвавший свой первый сборник стихов – «Я!», отказывается от своего «Я» во имя «Мы» — коллектива, государства: «Я счастлив,/ что я/ этой силы частица,/ что общие/ даже слезы из глаз». И жестко подводит черту: «Единица – вздор, единица – ноль, голос единицы тоньше писка». («Владимир Ильич Ленин», 1925)

Вместо искусства, независимого от государства, поэт теперь поёт работу на государство, в штатном режиме: «Я хочу,/ чтоб к штыку/ приравняли перо/ С чугуном чтоб/ и с выделкой стали/ о работе стихов,/ от Политбюро,/ чтобы делал/доклады Сталин». («Домой!», 1925)

Лучше всего теориям ЛЕФа соответствовали плакаты и рекламы Маяковского. Он с удовольствием еще во время Первой мировой войны сочинял на заказ патриотические лубки-плакаты. «Русским море по колено:/ Скоро нашей будет Вена!» «Окна сатиры РОСТА» стали логичным развитием этой линии. Притом, в отличие от обычных стихов, его агитки могли быть добрыми: «Не издевайся на заводе над тем, кто слаб,/ Оберегайте слабого от хулиганских лап». Равно как и стихи для детей: «Если бьет/ дрянной драчун/ слабого мальчишку,/ я такого/ не хочу/ даже/ вставить в книжку».

Под рекламу Маяковский подводил политическую базу: «Мы не должны оставить это оружие, эту агитацию торговли в руках нэпача, в руках буржуа-иностранца. В СССР всё должно работать на пролетарское благо».

Среди придуманных им слоганов есть шедевры: Знаменитое: «Нигде, кроме как в Моссельпроме»; «Нам оставляются от старого мира только — папиросы «Ира»; «Лучших сосок не было и нет — готов сосать до старости лет». Но иногда слоганы были не совсем понятными.«Если хочешь быть сухим/ В самом мокром месте -/ Покупай презерватив/ В Мосрезинотресте!» Звучит завлекательно, но презервативы почему-то рекламируются как средство, необходимое при моченедержании.

Козёл отпущения

Он давно уже перестал кричать: «Левой! Левой!». И вроде бы понимал и принимал правила игры. Но то, что времена изменились, не заметил. В 1922 году Ленин кисло, но похвалил «Прозаседавшихся»: «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно». А вот пьеса «Баня» (1929), высмеивающая бюрократизм, встала поперёк линии партии — только что была разгромлена левая (троцкистская) оппозиция, критиковавшая советскую бюрократию (т.н. теория деформированного рабочего государства).

Будь Маяковский повнимательнее и похитрее, он бы это учел. Зато это учли другие. Так, «Баню» вдрызг разнесли рапповцы, утверждая, что тема бюрократизма, поднятая в пьесе, уже не актуальна. В результате постановка «Бани» провалилась. Появилось нехорошее словцо — маяковщина. Это, конечно, грустно, если не вспоминать о том, что он сам осуждал, например, пильняковщину и булгаковщину.

30 декабря 1929 года на квартире в Гендриковом переулке отмечали 20-летие литературной работы Маяковского. Он сидел верхом на стуле в маске козла и козлиным блеянием отвечал на юбилейные речи. Все смеялись, но козёл отпущения был невесел.

Готовя официальную выставку «20 лет работы», Маяковский рассчитывал на триумф. В списке для рассылки билетов канцелярия Сталина, а также лично Молотов, Ворошилов, Каганович, работники ГПУ, Совнаркома, ВЦСПС, Наркомпроса, ЦК ВЛКСМ… Известные писатели, журналисты. Но из писателей пришли только Кирсанов и Шкловский. Из руководителей – никто. Это был крах.

Потом он, бросив ЛЕФ (переименованный в РЕФ), вступил во враждебный ЛЕФу РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), где его стали прессовать как попутчика.

…Жизнь свою Маяковский закончил, будто следуя подсказке Заратустры: «Если жизнь не удается тебе,.. знай, что удастся смерть». Впрочем, версия о том, что ему помогли, тоже убедительна.

В 1936 году, после письма Лили Брик Сталину и резолюции Сталина, Маяковский стал признанным первым поэтом Совдепии. Пастернак тогда счёл необходимым поблагодарить вождя за слова о «лучшем, талантливейшем поэте эпохи»: «Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел)… Теперь, после того как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято». В этом была какая-то излишняя суетливость и – подспудная ревность к Маяковскому.

Через 22 года Пастернак напишет: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен». Но он ошибся – второй смерти Маяковского не было. Вопреки принудительности, вопреки хрестоматийному глянцу, вопреки тому, что его проходили в школе, вопреки всему – Маяковский жив. Он и это накликал: «Убьете, / похороните — выроюсь!».

Источник:

http://www.peremeny.ru/blog/15451